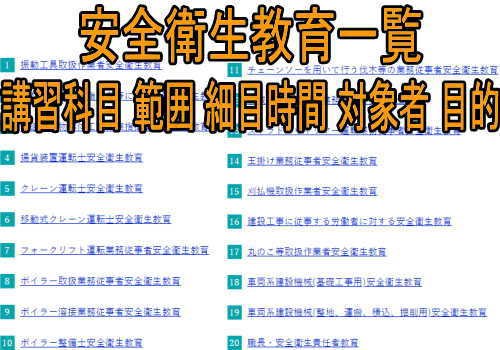

振動工具取扱作業者安全衛生教育

| 基発第258号 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | ||

| 科目 | 範囲 | 時間 |

|---|---|---|

| 1.振動工具に関する知識 | 振動工具の種類及び構造 | 1時間 |

| 振動工具の選定方法 | ||

| 振動工具の改善 | ||

| 2.振動障害及びその予防に関する知識 | 振動障害の原因及び症状 | 2.5時間 |

| 振動障害の予防措置 | ||

| 3.関係法令等 | 労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令等中の関係条項及び関係通達中の関係事項等 | 0.5時間 |

| 合計 | 4時間 | |

| 対象者 | ||

| チェーンソー以外の振動業務に従事する労働者 | ||

| 目的 | ||

| チェーンソー以外の振動工具取扱者に対して、振動障害の防止のために必要な知識を付与することを目的とする | ||

造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育

| 基発第141号 造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育 | ||

| 科目 | 範囲 | 時間 |

|---|---|---|

| 1.造林作業に関する知識 | 作業の一般的注意事項 | 2.5時間 |

| 手工具の取扱い | ||

| 刈払機等の取扱い | ||

| 作業の進め方 | ||

| 2.刈払機等に関する知識 | 刈払機等の選択及び点検 | 2時間 |

| 刈刃等の目立てと整備 | ||

| 3.振動障害に関する知識 | 振動障害の原因と症状及び予防等 | 1時間 |

| 4.関係法令等 | 法、施行令及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |

| 労働災害の現状 | ||

| 合計 | 6.5時間 | |

| 対象者 | ||

| 造林作業の現場で、造林作業従事者に対し、現に作業の指揮を行っている者又は新たに当該作業を指揮する者として選任される予定の者 | ||

| 目的 | ||

| 林業における下刈り、地ごしらえ等の造林作業における安全の確保と健康障害の防止を図るため、造林作業を指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する | ||

木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育

| 基発第485号 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育 | ||

| 科目 | 範囲 | 時間 |

|---|---|---|

| 1.木造建築物の解体に関する知識 | 木造建築物の種類及び構造 | 1.5時間 |

| 解体工法の種類及び作業の方法 | ||

| 作業計画 | ||

| 2.労働災害の防止等に関する知識 | 労働災害の発生状況 | 3.5時間 |

| 墜落災害の防止のための措置 | ||

| 飛来・落下災害の防止のための措置 | ||

| 倒壊災害の防止のための措置 | ||

| 工事用機械による災害の防止のための措置 | ||

| 保護具の使用方法 | ||

| 作業手順の作成方法 | ||

| 3.関係法令等 | 労働安全衛生関係法令中の関係条項 | 1時間 |

| 合計 | 6時間 | |

| 対象者 | ||

| 木造建築物の解体作業に従事する者に対し、現に作業の指揮を行っている者又は新たに当該作業を指揮する者となる予定の者 | ||

| 目的 | ||

| 木造建築物の解体作業の安全を確保するため、当該作業を指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する | ||

揚貨装置運転士安全衛生教育

| 基発第111号 揚貨装置運転士安全衛生教育 | |||

| 科目 | 範囲 | 細目 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1.最近の揚貨装置等の特徴 | 揚貨装置の構造上の特徴 | 揚貨装置の形式と変遷 | 1時間 |

| 揚貨装置の構造に応じた 運転上の特徴 |

|||

| 荷役方式とその特徴 | 荷役方式の種類 | ||

| 合理化された荷役方式 | |||

| 2.揚貨装置取の取扱いと点検 | 揚貨装置の扱いと安全 | 揚貨装置の段取り | 2時間 |

| 原動機及び電気機器の取扱い方法 | |||

| 合図の方法 | |||

| 力学に関する知識 | |||

| 揚貨装置の点検方法 | 揚貨装置の点検 | ||

| スリング類の点検 | |||

| 点検結果に基づく措置 | |||

| 3.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | 揚貨装置の災害発生状況 | 3時間 |

| 災害事例研究 | |||

| 災害発生原因及び防止対策の検討 | |||

| 労働安全衛生法令の 揚貨装置に関する条項 |

労働安全衛生法 | ||

| 労働安全衛生法施行令 | |||

| 労働安全衛生規則 | |||

| 合計 | 6時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

クレーン運転士安全衛生教育

| 基発第112号 クレーン運転士安全衛生教育 | |||

| 科目 | 範囲 | 細目 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1.最近のクレーンと安全装置 | 構造と制御機構 | 機種別の動向 | 2時間 |

| 制御方式と制御機構の動向 | |||

| 安全装置等 | 安全装置等の種類 | ||

| 安全装置等の機能と特性 | |||

| 2.クレーンの取り扱いと保守管理 | 操作方法 | 操作上の一般的留意事項 | 2.5時間 |

| 作業ごとの操作方法 | |||

| 作業計画 | 作業計画と作業手順 | ||

| 作業計画に応じた 安全上の留意事項 |

|||

| 点検・設備 | 作業開始前等の点検 | ||

| 定期自主検査 | |||

| 点検結果に基づく措置 | |||

| 3.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | クレーンの災害発生状況 | 1.5時間 |

| 災害の原因と対策 | |||

| 災害事例研究 | |||

| 労働安全衛生法令のうち クレーンに関する条項 |

労働安全衛生法 | ||

| 労働安全衛生法施行令 | |||

| クレーン等安全規則 | |||

| 合計 | 6時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

移動式クレーン運転士安全衛生教育

| 基発第113号 移動式クレーン運転士安全衛生教育 | |||

| 科目 | 範囲 | 細目 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1.最近の移動式クレーンと安全装置 | 構造と制御機構 | 機種別の動向 | 2時間 |

| 制御方式と制御機構の動向 | |||

| 安全装置等 | 安全装置等の種類 | ||

| 安全装置等の機能と特性 | |||

| 移動式クレーンの安定性 | |||

| 2.移動式クレーンの取り扱いと保守管理 | 操作方法 | 操作上の一般的留意事項 | 2.5時間 |

| 作業ごとの操作方法 | |||

| 作業計画 | 作業計画の作成 | ||

| 作業手順の決定 | |||

| 点検・整備 | 作業開始前の点検 | ||

| 定期自主検査 | |||

| 点検結果に基づく措置 | |||

| 3.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | 移動式クレーンの 災害発生状況 |

1.5時間 | 災害の原因と対策 |

| 災害事例研究 | |||

| 労働安全衛生法令のうち クレーンに関する条項 |

労働安全衛生法 | 労働安全衛生法施行令 | |

| クレーン等安全規則 | |||

| 合計 | 6時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育

| 基発第114号 フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 | 労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務(最大荷重1t以上のフォークリフト) | ||

| 科目 | 範囲 | 細目 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1.最近のフォークリフトの特徴 | フォークリフトの構造上の特徴 | 走行装置 | 2時間 |

| 荷役装置 | |||

| アタッチメント | 各種荷役運搬方法の特徴 | 荷役運搬方式 | |

| はい作業の方法 | |||

| 2.フォークリフトの取扱いと保守 | フォークリフトによる作業と安全 | 作業計画 | 2時間 |

| 安全作業マニュアルの整備 | |||

| 作業指揮者 | |||

| フォークリフトの点検・設備 | 作業開始前点検 | ||

| 定期自主検査(月例・年次) | |||

| 点検・検査結果に基づく措置 | |||

| 3.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | フォークリフトの災害発生状況 | 2時間 |

| 災害事例の提示 | |||

| 災害発生原因及び 防止対策の検討 |

|||

| 労働安全衛生法令のうち フォークリフトに関する条項 |

労働安全衛生法 | ||

| 労働安全衛生法施行令 | |||

| 労働安全衛生規則 | |||

| 合計 | 6時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

| 労働安全衛生規則第36条第5号の業務(最大荷重1t未満のフォークリフト) | |||

| 科目 | 範囲 | 細目 | 時間 |

| 1.最近のフォークリフトの特徴 | フォークリフトの構造上の特徴 | 走行装置 | 1.5時間 |

| 荷役装置 | |||

| アタッチメント | |||

| 各種荷役運搬方法の特徴 | 荷役運搬方式 | ||

| はい作業の方法 | |||

| 2.フォークリフトの取扱いと保守 | フォークリフトによる作業と安全 | 作業計画 | 1.5時間 |

| 安全作業マニュアルの整備 | |||

| 作業指揮者 | |||

| フォークリフトの点検・設備 | 作業開始前点検 | ||

| 定期自主検査(月例・年次) | |||

| 点検・検査結果に基づく措置 | |||

| 3.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | フォークリフトの災害発生状況 | 2時間 |

| 災害事例の提示 | |||

| 災害発生原因及び防止対策の検討 | |||

| 労働安全衛生法令のうち フォークリフトに関する条項 |

労働安全衛生法 | ||

| 労働安全衛生法施行令 | |||

| 労働安全衛生規則 | |||

| 合計 | 5時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育

| 基発第472号 ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育 | |||

| 科目 | 範囲 | 細目 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1.最近のボイラーの特徴 | ボイラーの構造上の特徴 | ボイラーの発達と動向 | 0.5時間 |

| 最近のボイラーの構造上の特徴 | |||

| 制御方式の特徴 | 圧力制御 | 1.5時間 | |

| 水位制御 | |||

| 燃焼制御 | |||

| 2.ボイラーの取扱いと保守 | 水管理 | ボイラー外処理 | 1.5時間 |

| ボイラー内処理 | |||

| 燃料と燃焼管理 | 燃料の多様化 | 1時間 | |

| 燃料概論 | |||

| 燃焼に伴う障害及び公害の防止 | |||

| 取扱い方法と点検・整備 | ガス爆発事故及び低水位事故防止 のための取扱いの要点 |

1.5時間 | |

| 日常点検と保守の要点 | |||

| 3.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | ガス爆発事故 | 0.5時間 |

| 低水位事故 | |||

| 労働安全衛生法令のうち ボイラーに関する条項 |

労働安全衛生法 | 0.5時間 | |

| 労働安全衛生法施行令 | |||

| 労働安全衛生規則 | |||

| ボイラー及び圧力容器安全規則 | |||

| ボイラー構造規格 | |||

| 合計 | 7時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育

| 基発第473号 ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育 | |||

| 科目 | 範囲 | 細目 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1.最近のボイラーの特徴 | ボイラーの構造上の特徴 | 最近のボイラーの構造上の特徴 | 0.5時間 |

| ボイラー等用材料の特徴 | 最近の鉄鋼材料の特徴 | 1.5時間 | |

| 最近の非鉄金属材料の特徴 | |||

| 2.最近の溶接法と溶接施行法 | 溶接法 | 最近の新しい溶接法の概要 | 0.5時間 |

| 溶接施行法 | 溶接施行方法 | 0.5時間 | |

| 第一種圧力容器に用いられる 各種金属の溶接 |

|||

| 3.溶接の要領と溶接部の検査方法 | 溶接棒とその選定 | 溶接材料の動向 | 1時間 |

| 溶接材料の選定 | |||

| 溶接部等の性質と溶接性 | 溶接部及び熱影響部の性質 | ||

| 溶接性 | |||

| 溶接欠陥等の防止 | 溶接欠陥の防止 | ||

| 溶接後熱処理 | |||

| 破壊・非破壊試験等 | 破壊試験 (機械試験、衝撃試験) |

0.5時間 | |

| 非破壊試験 | |||

| 溶接作業と安全 | 電撃防止 | 0.5時間 | |

| ヒューム、有毒ガス、有害光線及び放射線に対する防護並びに酸素欠乏の防止 | |||

| 4.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | 感電防止 | 1.5時間 |

| 爆発事故 | |||

| 労働安全衛生法令のうちボイラー及び圧力容器に関する条項 | 労働安全衛生法 | 0.5時間 | |

| 労働安全衛生法施行令 | |||

| 労働安全衛生規則 | |||

| ボイラー及び圧力容器安全規則 | |||

| ボイラー構造規格 | |||

| 圧力容器構造規格 | |||

| 合計 | 7時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

ボイラー整備士安全衛生教育

| 基発第474号 ボイラー整備士安全衛生教育 | |||

| 科目 | 範囲 | >細目 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1.最近のボイラーの特徴 | ボイラー等の構造上の特徴 | 最近のボイラーの構造上の特徴 | 0.5時間 |

| ボイラー等の種類別の特徴 | |||

| ボイラー等の損傷を生じやすい箇所 | ボイラー等の種類別の障害の特徴 | 0.5時間 | |

| ボイラー等の性能の向上に伴う障害 | |||

| 燃料成分による障害 | |||

| 2.ボイラー等の整備の要領と作業の安全 | ボイラー等の清浄 | 外部清掃及び内部清掃 | 1時間 |

| 化学洗浄法 | |||

| 付属装置等の整備 | 付属品の分解・整備 | 1時間 | |

| 自動制御機器の整備 | |||

| 附属設備の整備 | |||

| 清掃・整備作業と安全衛生 | 保護具とその使用法 | 1時間 | |

| 照明、移動電線とその使用法 | |||

| 整備機具とその使用法 | |||

| 高所作業等の安全 | |||

| 3.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | 酸素欠乏災害 | 1.5時間 |

| 有害物による中毒災害 | |||

| 墜落・転落災害 | |||

| 火傷等の災害 | |||

| 労働安全衛生法令のうちボイラー及び圧力容器に関する条項 | 労働安全衛生法 | 0.5時間 | |

| 労働安全衛生法施行令 | |||

| 労働安全衛生規則 | |||

| ボイラー及び圧力容器安全規則 | |||

| ボイラー構造規格ヘ 圧力容器構造規格 | |||

| 合計 | 6時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育

| 基発第260号 チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育 | |||

| 科目 | 範囲 | 細目 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1.伐木作業等の特徴と作業の安全 | 伐木造材作業の安全 | 作業着手前の準備 | 1.5時間 |

| 伐倒方向の決定方法 | |||

| 伐木作業の方法 | |||

| 造材作業の方法 | |||

| 大径木、偏心木等の伐木及びかかり木の処理 | 大径木の伐倒の方法 | ||

| 偏心木の伐倒の方法 | |||

| 腐れのある木及び空洞木の伐倒の方法 | |||

| 転倒木及びかかり木の処理の方法 | |||

| 2.チェーンソーの特徴と保守管理 | チェーンソーの特徴と保守管理 | チェーンソーの特徴とその選択 | 2時間 |

| 保守管理 | |||

| チェーンソーの取扱作業の安全 | 作業姿勢の基本 | ||

| キックバックの防止等作業上の注意事項 | |||

| チェーンソー取扱作業時間の管理 | チェーンソーの操作時間及び操作の方法 | ||

| 防振手袋の着用等作業上の注意事項 | |||

| 体操の実施 | |||

| 通勤の方法 | |||

| チェーンソー及びソーチェーンの点検整備 | チェーンソーの故障の原因及び点検整備 | ||

| ソーチェーンの点検整備 | |||

| ソーチェーンの目立て | |||

| 3.健康管理 | 健康診断及び事後措置 | 振動障害のあらまし | 0.5時間 |

| 特殊健康診断 | |||

| 診断結果に基づく事後措置 | |||

| 4.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | 災害発生状況 | 2時間 |

| 災害の原因と対策 | |||

| 災害事例研究 | |||

| チェーンソーを用いて行う業務に係る労働安全衛生関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中のチェーンソーを用いて行う伐木等の業務に係る条項並びにチェーンソーの規格 | ||

| 合計 | 6時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育

| 基発第518号 機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育 | |||

| 科目 | 範囲 | 細目 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1.最近の機械集材装置の特徴 | 機械集材装置の構造上の特徴 | 林業架線作業等に用いられている機械等の概要、取扱い等 | 2時間 |

| 索張方式の特徴 | 主索を用いる方式 | ||

| 主索を用いない方式 | |||

| ワイヤロープ等の種類と特徴 | ワイヤロープの概要 | ||

| ワイヤロープの取扱い方 | |||

| ワイヤロープの加工法 | |||

| 2.機械集材装置の運転と集材機の保守 | 機械集材装置の運転上の留意事項 | 機械集材装置の運転及び運転者の注意事項 | 1時間 |

| 集材機の点検・整備 | 始業及び終業の点検 | ||

| 機械集材装置の点検基準 | |||

| 3.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | 機械集材装置の運転作業中の災害の原因と対策 | 2時間 |

| 労働安全衛生法令のうち機械集材装置に関する条項 | 労働安全衛生法 | ||

| 労働安全衛生法施行令 | |||

| 労働安全衛生規則 | |||

| 合計 | 5時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育

| 基発第659号 ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育 | ||

| 科目 | 範囲 | 時間 |

|---|---|---|

| 1.最近のストラドルキャリヤーに関する知識 | 最近のストラドルキャリヤーの機能と特徴 | 1時間 |

| 走行装置に関する知識 | ||

| 荷役装置に関する知識 | ||

| 2.ストラドルキャリヤーの取扱いと点検 | 作業計画 | 1時間 |

| 荷役運搬作業 | ||

| 点検及び整備 | ||

| 3.災害事例研究 | ストラドルキャリヤーの災害の現状 | 3時間 |

| 災害の発生原因と問題点の究明 | ||

| 防止対策の樹立 | ||

| 4.関係法令 | 労働安全衛生法令等の関係条項 | 1時間 |

| 合計 | 6時間 | |

| 対象者 | ||

| ストラドルキャリヤー運転業務に従事する者等 | ||

| 目的 | ||

| ストラドルキャリヤー運転業務に従事する者等に対し、当該業務に関連する労働災害の動向、技術革新の進展等に対応した安全な業務の遂行に必要な知識を付与することにより、ストラドルキャリヤーを用いた荷役運搬作業の一層の安全を確保する | ||

玉掛け業務従事者安全衛生教育

| 基発第709号 玉掛け業務従事者安全衛生教育 | |||

| 時間>科目 | 範囲 | 細目 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1.最近の玉掛用具等の特徴 | 玉掛用具等の構造上の特徴 | 荷役形態の動向 | 1時間 |

| 玉掛用具等の構造 | |||

| クレーン等の安全装置等の特徴 | クレーン等の安全装置等の種類 | ||

| クレーン等の安全装置等の機能と特性 | |||

| 2.玉掛用具等の取扱いと保守管理 | 玉掛作業の安全 | 作業計画の作成 | 2.5時間 |

| 作業手順ごとの安全上の留意事項 | |||

| 玉掛用具等の点検・整備 | 作業開始前点検 | ||

| 点検結果に基づく措置 | |||

| 3.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | 玉掛けの災害発生状況 | 1.5時間 |

| 災害の原因と対策 | |||

| 災害事例研究 | |||

| 労働安全衛生法令のうち 玉掛けに関する条項 |

労働安全衛生法 | ||

| 労働安全衛生法施行令 | |||

| クレーン等安全規則 | |||

| 合計 | 5時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

刈払機取扱作業者安全衛生教育

| 基発第66号 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | ||

| 科目 | 範囲 | 時間 |

|---|---|---|

| 1.刈払機に関する知識 | 刈払機の構造及び機能の概要 | 1時間 |

| 刈払機の選定 | ||

| 2.刈払l機を使用する作業に関する知識 | 作業計画の作成等 | 1時間 |

| 刈払機の取扱い | ||

| 作業の方法 | ||

| 3.刈払機の点検及び整備に関する知識 | 刈払機の点検・整備 | 0.5時間 |

| 刈刃の目立て | ||

| 4.振動障害及びその予防に関する知識 | 振動障害の原因及び症状 | 2時間 |

| 指導障害の予防措置 | ||

| 5.関係法令 | 労働安全衛生関係法令中の関係条項及び 関係通達中の関係事項等 |

0.5時間 |

| 6.刈払機の作業等(実技) | 刈払機の取扱い | 1時間 |

| 作業の方法 | ||

| 刈払機の点検・整備の方法等 | ||

| 合計 | 6時間 | |

| 対象者 | ||

| 刈払機を使用する作業に従事する者 | ||

| 目的 | ||

| 刈払機を使用する作業の安全を確保し、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識等を付与する | ||

建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育

| 基安発第0325001号 建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育 | ||

| 科目 | 範囲 | 時間 |

|---|---|---|

| 1.労働安全衛生関係法令 | 事業者の責任と労働者の遵守義務 | 0.5時間 |

| 2.安全施工サイクルに関する事項 | 安全施工サイクルの実施方法 | 1時間 |

| 3.現場の労働安全衛生に関する 具体的実施事項 |

現場の安全管理体制 | 1.5時間 |

| 現場での安全点検 | ||

| 有害物、有害作業、有害場所等の健康障害防止 | ||

| その他労働安全衛生に関する具体的実施事項 | ||

| 4.労働災害の事例及びその対策 | 作業行動による労働災害防止対策 (ヒューマンエラー関係を含む) |

1時間 |

| 5.実技訓練 (現場でできる実技体験訓練) |

服装及び保護具の適切な装着方法 (呼吸用保護具、保護帽、安全帯等) |

2時間 |

| 現場での合図の種類、方法及び確認 | ||

| 適切な安全指示の方法と対応 | ||

| その他労働安全衛生に関する実技訓練 | ||

| 合計 | 6時間 | |

| 対象者 | ||

| 建設従事者 | ||

| 目的 | ||

丸のこ等取扱作業者安全衛生教育

| 基安発0714第1号 丸のこ等取扱作業者安全衛生教育 | ||

| 科目 | 範囲 | 時間 |

|---|---|---|

| 1.携帯用丸のこ盤に関する知識 | 携帯用丸のこ盤の構造及び機能等 | 0.5時間 |

| 作業の種類に応じた機器及び歯の選定 | ||

| 2.携帯用丸のこ盤を使用する作業に関する知識 | 作業計画の作成等 | 1.5時間 |

| 作業の手順 | ||

| 作業時の基本動作 (取扱いの基本及び切断作業の方法) |

||

| 3.安全な作業方法に関する知識 | 災害事例と再発防止対策について | 0.5時間 |

| 使用時の問題点と改善点 (安全装置等) |

||

| 4.携帯用丸のこ盤の点検及び整備に関する知識 | 携帯用丸のこ盤及び歯の点検・整備の方法 | 0.5時間 |

| 点検結果の記録 | ||

| 5.関係法令 | 労働安全衛生関係法令中の関係条項等 | 0.5時間 |

| 6.携帯用丸のこ盤の正しい取扱い方法(実技) | 携帯用丸のこ盤の正しい取扱い方法 | 0.5時間 |

| 安全装置の作動状況の確認 | ||

| 合計 | 4時間 | |

| 対象者 | ||

| 携帯用丸のこ盤を使用して行う作業に従事する労働者 | ||

| 目的 | ||

| 携帯用丸のこ盤を用いた作業に従事する者に対し、安全で正しい作業を行うために必要な知識及び技能を付与し、もって職場における安全の一層の確保に資することとする | ||

車両系建設機械(基礎工事用)安全衛生教育

| 安全衛生教育指針公示第5号 車両系建設機械(基礎工事用)安全衛生教育 | ||

| 科目 | 範囲 | 時間 |

|---|---|---|

| 1.最近の車両系建設機械の特徴 (基礎工事用) |

車両系建設機械の構造上の特徴 | 2時間 |

| 車両系建設機械の作業装置 | ||

| 車両系建設機械の安全装置 | ||

| 2.車両系建設機械の取扱いと保守 (基礎工事用) |

車両系建設機械による作業と安全 | 2時間 |

| 車両系建設機械の点検・整備 | ||

| 3.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | 2時間 |

| 労働安全衛生法令のうち 車両系建設機械に関する条項 |

||

| 合計 | 6時間 | |

| 対象者 | ||

| 目的 | ||

車両系建設機械(整地、運搬、積込、掘削用)安全衛生教育

| 基発第366号 車両系建設機械(整地、運搬、積込、掘削用)安全衛生教育 | |||

| 科目 | 範囲 | 細目 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1.最近の車両系建設機械の特徴 (整地・運搬・積込・掘削用) |

車両系建設機械の構造上の特徴 | 原動機、動力伝達装置、走行装置及び操作装置の構造及び特徴 | 2時間 |

| 油圧装置の構造及び特徴 | |||

| 車両系建設機械の作業装置 | 作業装置の種類、用途及び特徴 | ||

| 車両系建設機械の安全装置 | 安全装置等の種類、性能及び特性 | ||

| 2.車両系建設機械の取扱いと保守 (整地・運搬・積込・掘削用) |

車両系建設機械による作業と安全 | 地形等の調査及び作業計画 | 2時間 |

| 運転上の一般的留意事項 | |||

| 現場条件に適した運転の方法 | |||

| 車両系建設機械の点検・整備 | 作業開始前の点検、定期自主検査及び検査結果等に基づく措置 | ||

| 3.災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | 災害の発生状況 | 2時間 |

| 災害の原因と対策 | |||

| 災害事例研究 | |||

| 労働安全衛生法令のうち車両系建設機械に関する事項 | 労働安全衛生法 | ||

| 労働安全衛生法施行令 | |||

| 労働安全衛生規則 | |||

| 合計 | 6時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

職長・安全衛生責任者教育

| 労働安全衛生法第60条 職長・安全衛生責任者教育 | |||

| 科目 | 範囲 | 時間 | |

|---|---|---|---|

| 1.作業方法の決定及び 労働者の配置に関すること |

作業手順の定め方 | 2時間 | |

| 労働者の適正な配置の方法 | |||

| 2.労働者に対する指導又は 監督の方法に関すること |

指導及び教育の方法 | 2.5時間 | |

| 作業中における監督及び指示の方法 | |||

| 3.危険性又は有害性等の調査及び その結果に基づき講ずる措置に関すること |

危険性又は有害性等の調査の方法 | 4時間 | |

| 危険性又は 有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 |

|||

| 設備、作業等の具体的な改善の方法 | |||

| 4.異常時等における措置に関すること | 異常時における措置 | 1.5時間 | |

| 災害発生時における措置 | |||

| 5.その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 作業に係る設備及び作業場の保守管理の方法 | 2時間 | |

| 労働災害防止についての関心の保持及び 労働者の創意工夫を引き出す方法 |

|||

| 6.安全衛生責任者の職務等 | 安全衛生責任者の役割 | 1時間 | |

| 安全衛生責任者の心構え | |||

| 労働安全衛生関係法令等の関係条項 | |||

| 7.総括安全衛生管理の進め方 | 安全施工サイクル | 1時間 | |

| 安全工程打合せの進め方 | |||

| 合計 | 14時間 | ||

| 対象者 | |||

| 目的 | |||

コメントを残す